考古发现

盘点2016四川十大考古发现

考古发掘已清理西汉时期的墓葬40余座,墓葬形制主要包括竖穴土坑墓、土坑木椁墓和带头龛的土坑墓三种类型,其中竖穴土坑墓与木椁墓出土器物组合基本一致,均为灶、罐、盆、钵、仓等;而带头龛的土坑墓出土器物与前两者差异较大,其组合为单耳罐、壶、豆、釜等。这既反映了年代的差异,更反映了族群的复杂化。

NO·4 汉源·瀑布沟水电站消落区

浮世风华 金币随葬屈指可数的唐墓现身

汉源县瀑布沟水电站消落区,湖水消落的冲刷,意外地暴露了一处墓葬。

2015年至2016年,专家对该墓地连续两次进行抢救性考古发掘,共揭露墓葬11座。其中8座墓葬为唐代墓葬,另外3座为北宋时期墓葬。专家将其命名为娃娃窖唐宋墓。墓葬多为砖室墓,形制可分为券顶墓和船形墓两种。

瀑布沟水电站消落区唐墓中发现的金币

四川发现的唐代墓葬较少,成都平原以外区域更是屈指可数,两处墓中,出现了唐代壁画风格,这在川内尚属首次。令专家兴奋的是,墓室后龕及左右侧壁均有彩绘图案,因墓室湿度较大,图案保存较差,但仍依稀可辨主题有侍女、动物和出行图等。

唐墓中还出土了“开元通宝”金币和金冥币等随葬品,显示出墓主较好的经济条件。

NO·5 西昌·先秦聚落遗址(成昆铁路扩能工程凉山段)

剑·来历

(入汉以后,承袭晚期滇西式铜短剑,发展出一类铜柄铁剑)

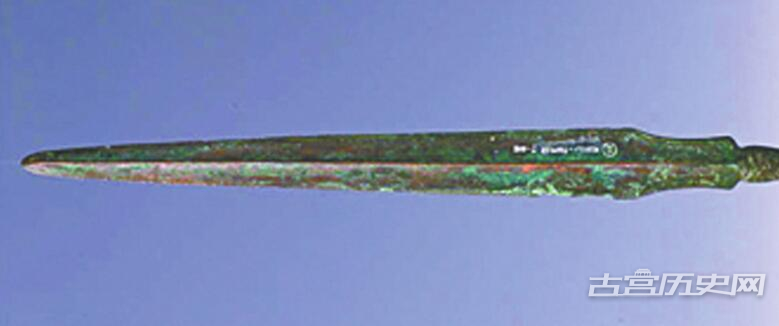

山字格剑 巴蜀剑中的典型代表

战国时期,已经少量出现铜柄铁剑;西汉前期,承接战国传统,继续流行铜短剑;西汉中晚期,铜柄铁剑日益流行,并替代了铜剑;自新莽时期到东汉中期后,受中原地区影响,汉式铁剑在西南地区繁荣,逐渐淘汰了原当地系统的铜短剑和铜柄铁剑。

西南地区的铜柄铁剑在战国时少量出现,形制是从当时滇西式铜短剑继承而来。入汉以后,承袭晚期滇西式铜短剑,山字格剑发展出一类铜柄铁剑:柄首成蕈形,茎部饰繁缛的米点纹;三叉形纹加大,并都加有横纹格;三叉纹以上的部位以铜铸成,剑身为铁质,剑身基部插入铜柄的空隙,在结合处涂上焊料焊接牢固,剑长一般在60至70厘米。

雅安发现的战国时期西南夷民族山字格剑

剑·渐变

(山字格剑是从西北传入西南的游牧族的产物,传播过程中,各个地方也融入了自己的特色。)

融入特色 传入西南的游牧民族产物

此前,在东北辽宁、北方长城地带、西北甘肃宁夏,西南地区等都发现过这种剑;多在墓葬中随葬家畜头骨埋葬。四川大学考古系苏奎梳理发现,山字格剑多出现在战国至西汉时期。

学者童恩正指出,从中国东北至西南的边地之间,有一条半月形文化传播带。而四川大学历史系考古教授宋治民发现,山字格剑正好在东北至西南的边地的半月形游牧地带范围分部。

宋治民认为,山字格剑正是从西北传入西南的游牧民族产物。在传播过程中,各个地方也融入了自己的特色,宁夏的锋部略呈三角形,类似中原青铜剑的剑身,四川理县在剑茎上铸了凸起的米粒纹。还有的茎上装饰凸起的螺旋状纹或乳丁纹,还有的铜柄铁剑伴出的青铜立体动物装饰。

遗址现场负责人陈苇认为,横断山脉并没阻挡梁山古人与外界的交流。除了山字格剑外,遗址中出土的夹沙红陶、高领绳纹罐,还与中原宋朝时期的南诏风格相近。

NO·6 大邑·高山古城(古城埂村)

平原乐土 盘玩核桃 高山古城的富力乐土

2016年4月,成都大邑古城埂村,一座距今4500年至4600年的高山古城“打开城门”。

34.4万平方米的古城,“锁”在均长五六百米的四面城墙中,农耕富力的乐土幻想亦在此得到印证。当时,先民们已会种植黍、粟、薏米、苍耳,受到长江中游的影响,水稻成为他们的主食。他们还将猪狗驯化,然后再宰杀烹食。食能果腹,牙齿不免“遭罪”,当两颗上颚侧门齿坏掉时,他们则将其拔下。他们将泥质陶和夹砂陶制成各式生活陶器,再饰上绳纹、附加堆纹、刻划纹,增添情趣。而一种打磨光滑的圆盘状陶器则是当时的“奢侈品”,用以盛食,类似现代的果盘。若不小心将圆盘弄碎,他们就打出四个小孔,用绳索穿起后,继续使用。

成都考古所陈剑说,墓葬中,成人仅占小部分,大多是儿童墓葬。经测量,成人骨身高在165-175cm,与现代成都人相差不大。