历史文化

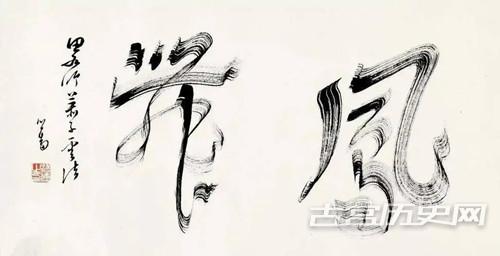

飞白书介绍

北朝王愔在《古今文字志目》中列了三十六种古书,其中最后一种便是“飞白书”,唐代书法家韦续也将飞白书列在了他的《五十六种书》中,可见,飞白书就是一种特殊的书法体。

《辞海》中对“飞白书”一词的解释为:飞白是一种特殊风格的书法,相传东汉灵帝时修饰鸿都门,工匠用刷白粉的帚鞋子,蔡邕得到启发,作飞白书。这种书法,笔画中丝丝露白,像是枯笔写成的模样,汉、魏宫阙题字,曾广泛采用。

《词源》的解释又有所不同:飞白,汉字书体一种,笔画露白,似枯笔所写。

但无论如何,飞白书是一种书体,这是没有疑问的,但飞白书究竟是怎样的一种书体,也就是它的具体形态如何,传世的文献中论述得却较为笼统和模糊。

“超工八法,尽奇六文。鸟企龙跃,珠解泉分。轻如游雾,重似崩云。锋绝剑摧,惊势箭飞。差池燕起,振迅鸿归。”南朝鲍超在《飞白书势铭》中是这样形容的。南朝宋刘劭的《飞白书势铭》却这样说:“鸟鱼龙蛇,龟兽仙人。蚊脚偃波,楷隶八分。”

这俩人对飞白书的形态是以一种极其抽象的比喻方式来加以描述的,显得难以把握。另据《尚书故实》载“蔡邕飞而不白,羲之(王羲之)白而不飞。飞白之间,在卿斟酌耳。

同时,《书断》中列举了一大堆擅长飞白的书法家,而这些书法家皆工隶书和飞白,飞白之间,是不是说明飞白其实就是隶书的一个变种?

无论飞白书到底是怎样的形态才算真正的“飞白”,笔者在这里就不讨论了,这个问题扑朔迷离,难以解释清楚。接来下就说一说飞白书的历史。

飞白书出现于东汉,发展于魏晋南北朝,唐宋时盛极一时,明清走向衰落并绝迹。这便是飞白书的历史脉络。

飞白书作为一种书法体,在中国历史上具有一席之地,历代擅长飞白书的书法家很多,清代陆绍曾的《飞白录》中就收录了从汉到清的飞白作者102人至多,从蔡邕到王羲之、王献之都有,而真正把飞白书推向大成的,是宋太宗和宋仁宗。

其实,飞白的发展史很奇特,帝王们尤其重视及实践。隋炀帝幸江都的时候,用“”“飞白”题了二十个字送给宫女:我梦江都好,征辽岂偶然。但留颜色在,离别止今年!

唐太宗也善于飞白,经常在群臣宴会上以飞白留书,武则天也是个飞白高手,她的作品《升仙太子碑》的碑额“升仙太子之碑”六个字就是一飞白体写的。

《宋史》中多有记载宋太宗经常以飞白书题字赐予大臣,宋仁宗更是飞白书个中高手。飞白书之所以在宋时盛行,几乎取得了与篆隶楷草等书体的同等地位,除了它艺术性和实用性之外,更重要的是皇帝们赠书大臣几乎都以飞白书而写,从而成为了一种特别的书体。