夏朝历史

夏朝礼仪与孝的关系

孝礼是夏礼的基石,在祭祀过程中,夏人最看重的是一个“敬”字。

慎终追远法者为大

不忘祖宗恩泽,永记逝者功业,这是中华民族的传统美德。《礼记·礼器》曰:“礼也者,合于天时,设于地财,顺于鬼神,合于人心,理万物者也。”亿万黄帝子孙把“顺于鬼神”的情怀,凝聚成了慎终追远的祭祀礼仪。应当承认,比较完整意义上的祭祀礼仪,是成就于夏王朝的。史称“夏造殷因”。“夏造”,在礼仪文化上,夏王朝是有创造精神的。“殷因”“因”者“顺”也,殷商王朝只是顺着夏王朝创建起来的礼仪文化走下去而已,然后是代代相因。由殷而周,由周而秦,由秦而汉……一路地因下去,最后建设成了中华的祭祀礼仪文化。

三代“圣王”立下了这样的重祭、重祀规矩:“夫圣王之制祭祀也,法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之、能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。”

“这是《礼记·祭法》)提出的五种人值得全体民众永远加以祭祀的规矩。”

“法施于民则祀之”,即能够制定法,并努力推进法的实施的、对法治建设有推进作用的人应重祀。当然,中国古典文献中的“法”是宽泛的,既指相应的法律和法规,又指道德及生活中的重要规范。由此可见,夏朝对法治建设的重视程度。

“以死勤事则祀之”,即能够忠于职守,甚至以死殉职的人。夏朝才刚刚进入阶级社会,职守的观念在不少人的心目中还比较淡,强调这一点很重要。

“以劳定国则祀之”,即有治国安邦功勋的人。从五帝时代开始有了天下的观念,而从夏开始的阶级社会把“天下”赋予了“国”的概念,谁能把天下这个“国”安定下来,他就是国民的大恩人,值得人们永远纪念他。

“能御大灾则祀之”,即能够带领民众抵御各种自然大灾的人。中国是农业社会,所以《礼记·祭法》特别强词“能御大灾则祀之”。“大灾”中首当其冲的是危及农业生产。而能够保护农田、使老百姓有吃有穿的人,最值得怀念。这一点,作为大禹子孙的夏人最有资格提出来。

“能捍大患则祀之”,即能够捍卫国家领土主权,将国家从危难中拯救出来的人。

唐金培强调,作为炎黄子孙,应当永远记住圣王提出的“祭祀五条”。这五条告诉人们,他们不是为祭祀而祭祀,祭祀先人的目的还在于激励后人,使这个古老的民族变得更坚强、更果敢、更有理性。

夏民重祭立下规矩

那么,夏人是否依据这“祭祀五条”做了呢?应该说,做了,而且做得很好。《礼记·祭法》曰:“夏后氏亦禘黄帝而郊鲧,祖颛顼而宗禹。”夏人重祭的就是这样四个人,他们依次是:黄帝、颛顼、鲧、禹。夏民为何要重点祭祀这四人?

首先是黄帝。黄帝为万物确定了名称,使民众不致怀疑,而且言行、取舍都有准则。黄帝是天下真正的共主,是中华人的人文始祖,值得天下华人共祭。其次是颛顼。颛顼能继承黄帝未竟的事业,通过刻苦自励,把事业向前推进了一大步。在五帝中,应当说颛顼时代是最平稳、民众最安居乐业的时代,仅此一条也值得人们永远纪念。

再次是鲧。鲧是个治水失败的英雄,败的英雄同样也值得“郊祭”。郊祭是一种在郊外举行的祭天神的祭礼。主要是祭天神,夏人在郊祭天神时把自己的祖先请来“配享”。鲧为治水大业出了力,因此有这个资格。另外,鲧为禹父启爷,祭祀祖先,理所当然。最后是禹。“禹能修鲧之功”。鲧治水没有成功,作为鲧的儿子,苦苦修炼,经过13年,终于把治水大业完成了,禹之功可谓大矣。

“夏人的这四祭,可以说为华夏民族日后的祭祀立下了规矩。”,“何人该祭、何人不该,有夏人的规矩在,后人可以变通,但不能违规。”

王朝更替孝道不变

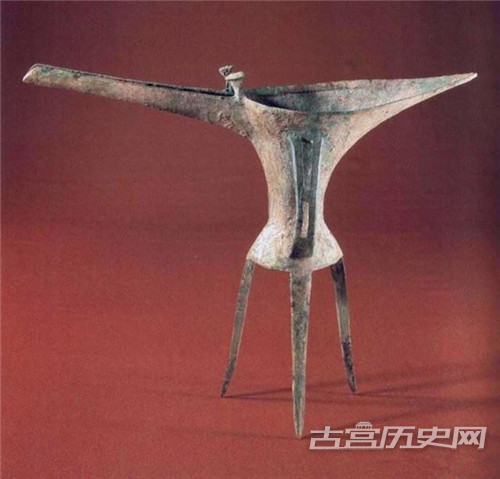

在祭祀过程中,夏人最看重的是一个“敬”字。夏人反对祭祀上的繁文缛礼。《礼记·祭法》曰:“祭不欲数(烦琐),数则烦,烦则不敬。”夏朝人的观念,也是中国传统文化的观念,如果太讲究礼数了,相反就“不敬”了,就会违背建立祭祀活动的初衷。

“行孝必须践行对父母奉养的责任与义务,只有家庭和家族稳定了,国家的稳定才有了基础。”,“尽孝道必须懂得对父母感恩和追思,特别是元朝,作为一个少数民族的王朝,它反而把汉民族宣扬的孝道精神推到最高峰,为后世还留下了叙之以文,咏之以歌的《二十四孝》。”

那么,从原始社会的官天下,到刚进入奴隶社会的家天下的夏朝,其孝礼究竟如何?为什么又把孝礼称作是夏礼的基石呢?连日来,河南法制报记者奔波在中原大地上,追寻、探索远古的孝礼。

《二十四孝》“第一孝”

《二十四孝》是元朝郭居敬编录,由历代24个孝子从不同角度、不同环境、不同遭遇中行孝的故事集。《二十四孝》中第一个故事,讲述的是虞舜孝心感动上天。

夏禹是五帝的最后一帝——舜帝的直接政治继承人,也是舜孝文化的直接继承人。在《史记·五帝本纪》中,太史公写下了凡是炎黄子孙都耳熟能详的“孝感动天”的故事:舜的母亲很早就离开了人世,舜父又娶了妻,生了个名字叫象的儿子,这是个很傲慢无礼的孩子。舜的父亲很爱后妻和后妻生的小儿子,常想杀死舜。虽然如此,舜还是对家人很好。“顺事父及后母与弟,日以笃谨,匪有解。”

他的孝顺名声在二三十岁的时候已经名满天下。当时尧正在寻找后继者,大家都推举舜。后来舜践天子位后,还是十分孝顺他那个父亲,“王朝父瞽叟,如子道。封弟象为诸侯”。

舜的这些作为,后来被人以“孝感动天”之名编在《二十四孝》中,成为最为感人的《二十四孝》“第一孝”。

很显然,禹开拓的夏之孝礼,是深受舜“孝”影响的。在舜当天子32年的时候,舜于是早作打算,把禹推荐给上天(代行天子之政),这说明了两人在思想和观念上是完全一致的。禹作为舜“孝”观念的传人,是没有问题的。可以说,禹自身的行为,为夏的孝礼定下了基调。

相关文章

-

夏朝礼仪与孝的关系

孝礼是夏礼的基石,在祭祀过程中,夏人最看重的是一个敬字。慎终追远法者为大不忘祖宗恩泽, ... -

中国第一个世袭制朝代:夏

夏的年代,据后人推算,是从公元前2183年至公元前1752年,共四三二年。至于夏朝的版图,主要 ... -

太康失国的经过

姒太康(前?--前1955):简称太康,他是夏王姒启(夏启)的长子,夏朝的第三任君王。太康失国让 ... -

夏朝的行政区划是什么样的

夏朝是部落城邦联盟到封建国家的过渡期,因此没有明确的疆域,夏氏族与其他部落城邦的关系很 ... -

夏朝的方国是什么国

方国是由原始氏族部落转化形成的小型国家。这些邦国位于王畿之外,不受夏后直接管辖。一些方 ...

相关推荐

-

夏朝礼仪与孝的关系

孝礼是夏礼的基石,在祭祀过程中,夏人最看重的是一个敬字。慎终追远法者为大不忘祖宗恩泽, ... -

中国第一个世袭制朝代:夏

夏的年代,据后人推算,是从公元前2183年至公元前1752年,共四三二年。至于夏朝的版图,主要 ... -

商人的发源地在哪?

商人的发源地,可能是今河北省的渤海湾沿海一带。成汤的先世,累代为部族长,他的十四代祖契 ... -

齐桓公是怎么毁掉自己的江山的

齐桓公小时候,齐国发生内乱,他逃到莒国,在鲍叔牙的帮助下,回到齐国登基即位了齐国国君。 ... -

得九边者得天下!明朝的“九边”介绍

关于明朝灭亡的原因,学界乃至民间有不同的看法,有人认为源于万历、天启皇帝惰政、不视朝; ...